こんにちは。

小野晄子です。

姓名鑑定を学んでいる方や、これから選名をされるというあなたへ。

今回は、姓名判断における「読み下し」(よみくだし)という要素について解説します。

▶ ご登録で「ヒット数マニュアル」もプレゼント中!

(屋号・商品名を作るときの“当たりやすい数”がわかる活用ガイドです)

→ 無料の3日間メール講座はこちら

画数より読み下しが大事?!

姓名鑑定における最重要事項

「姓名判断」というと、どうしても「画数が大事!」というイメージがありませんか?

実際、画数を気にされる方はとても多いです。

しかし、姓名鑑定において画数よりももっと大事な要素があります。

姓名判断において、もっとも重要とされているのは、実は「読み下し」と言われる要素となります。

もちろん、画数やその他の要素も重要ですが、その中でも「読み下し」は、お名前の吉凶を左右する最重要事項と言っても過言ではありません。

関連記事:3ヶ月で仕事運をガラッと変える!開運ビジネスネームの5つの秘密とは

読み下しの三大原則とは

姓名鑑定における「読み下し」の中には、3つの要素があります。

この3つを考慮することが読み下しの原則となります。

3つの原則とは下記の通りです。

①字音(じおん)

字音(じおん)とは、お名前を上から下まで読んだ時にどのような音が出るのか?という音の響きのことです。

例えば、「大葉 加奈」(おおば かな)というお名前でしたら、そのままお名前を読み下すと「おおばか」(大バカ)というような音が出てきます。

「伊家 凛花」 (いいえ りんか)というお名前であれば「家が輪禍(りんか/災いのこと)」というような音の響きが出てきます。

これは大袈裟な例ですが、このようにお名前をそのまま読んだときにどのような音の響きになるか?ということは非常に重要です。

人は無意識に「音」を判断しています。

自分自身を表すお名前ですから、良い意味の出る音や響きを使うということは、運勢を上げる意味でも必要不可欠な要素なのです。

②字形(じけい)

読み下しの三大原則の2つ目は「字形」(じけい)という要素です。

字形とは、漢字1つ1つの形や、お名前全体を見た時の形のことを言います。

音の次に大事なのが形。

良い形を持つ漢字、文字を使うということが良いお名前の名付けをする上での重要な要素となってきます。

③字義(じぎ)

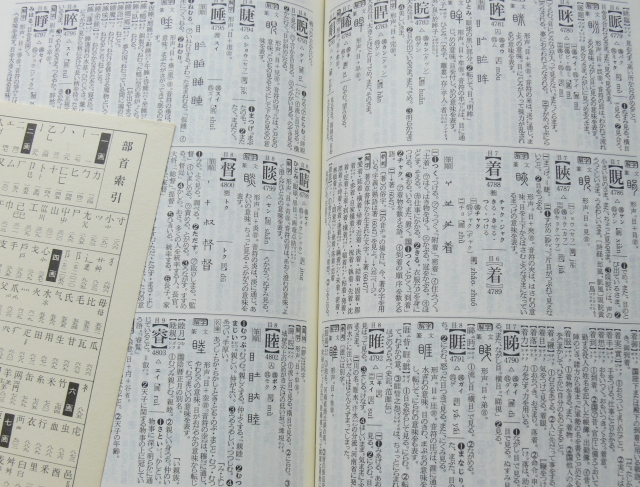

字義とは、1つ1つの漢字の持つ意味や語源のことです。

1つ1つの漢字には文字の成り立ちがあり、それぞれの漢字には意味があります。

例えば、「怒」(いかる)とか「憂」(うれい)などの文字は常識的に、お名前には使うことはないですよね。

このように悪い意味を持つ文字を避けること、そして良い意味を持つ漢字を使うことでお名前そのものに良い意味が出てきますので、お名前の通りの良い人生を歩むことがしやすくなります。

悪い読み下しの例

それでは実際に、読み下しによってマイナスの意味合いが出てしまう凶名の例を幾つかお伝えします。

漢字の組み合わせで読み下しが悪くなるお名前の例

例えば「愛流ちゃん」(あいるちゃん)というお名前であれば、そのまま読み下すと「愛が流れる」という意味の出るお名前となります。

「愛が流れて行ってしまう」という意味のお名前ですので、可愛らしいイメージはあってもお名前としては良いお名前とは言えません。

例えば「山北 剛」(やまきた つよし)というお名前を読み下してみましょう。

「山」という漢字そのものには、悪い意味はありませんし、そもそも苗字には吉凶がありません。

しかし、こちらのお名前を苗字と下のお名前を組み合わせた場合、「問題や苦労に強い」という意味が出てきます。

「山」は問題や乗り越えるべきものを暗示します。

「北」は、寒い場所や苦労を意味、暗示します。

気学の世界でも北には悩み、といった意味があるととされます。

このように見ると、お名前として「苦労や悩みにツヨシ(強い)」という意味合いのお名前になることがわかります。

「苦労に強い」というのは決して悪い意味ではありませんが、画数やその他の要素も整わない場合には、周りに大変な問題や苦労ばっかり来るような人生になりやすいと見ます。

このように見ると「山北剛」のお名前はあまり良いお名前とは言えません。

良い悪いは別として「田中 通さん」(たなか とおる)というお名前でしたら「田んぼの中を通る」というお名前になりますね。

このように、お名前を上から下まで読んでみて、どんな意味のお名前になるのかな?と考えながら名付けをするということが運気を上げる姓名鑑定における名付けの重要事項となります。

▶ ご登録で「ヒット数マニュアル」もプレゼント中!

(屋号・商品名を作るときの“当たりやすい数”がわかる活用ガイドです)

→ 無料の3日間メール講座はこちら

漢字の形により凶名となる例

読み下しにおいては、「漢字の形」や「お名前の形」も重要であるということを解説しました。

例としてお名前の形が良くない例をご紹介します。

例えば「林野 次郎さん」こちらのお名前は字形(じけい)によって凶名となってしまうお名前の例です。

こちらのお名前は、お名前を縦書きにすると、こうなります。

「林野 次郎」、パッと見ると形が悪いようには見えませんが、このように縦書きにすると、縦横にお名前がぱっかりと割れているのがわかりますでしょうか。

このように、お名前の全ての漢字が編と旁(つくり)に別れていて、分離してしまっているようなお名前を「分離名」(ぶんりめい)と言います。

姓名鑑定においては、お名前の「形」によって凶名となる例とされています。

字形により凶名となるお名前の例②

そのほか、姓名鑑定においては、字形によってお名前にはふさわしくないとされる漢字が幾つか存在します。

例えば、「音」(おと)、「姫」(ひめ)、「春」(はる)などの文字は一般的には人気のある文字ですが、お名前を吉名にするにはふさわしくない文字です。

読み下しをさらに深く学びたい方へ

以上、簡単にですが、今回は姓名判断における「読み下し」の要素について、解説をしました。

読み下しは、姓名鑑定においては難しく感じられる要素かもしれませんが、読み下しの要素を整えることができるとお名前で一気に開運することができるようになり、人生もガラッと変わります。

氏名とは「使命」ですから、お名前を変えるということは使命を変えるということ。

良いお名前を作ることは使命が良い方向へ変わるということです。

ぜひより多くの方に、読み下しについて知って頂き、良いお名前の素晴らしさを体感して頂きたいと思います。

🎀【開運ビジネスネームメルマガ講座・無料プレゼント】🎀

理想のお客様を引き寄せる「開運ビジネスネーム」の作り方

自分に合った“名前”で運とご縁が動き出す…そんなネーミング術をお届けします。

ただいま、3日間の無料メール講座を開催中🌟

ご自身のビジネスネームに開運の知恵を取り入れたい方におすすめです。

💝 ご登録特典 💝

✅ 屋号・商品名にも応用できる!

ヒットしやすい名前の付け方がわかる「ヒット数マニュアル」を無料でプレゼント中です。

コメント